2024年3月23日(土曜日)

著者 平野啓一郎

著者 平野啓一郎

文春文庫

2040年代の入り口、という時代。母親と二人家族だった29歳の男が、母親のVF(ヴァーチャルフィギュア)を依頼する。

母は『自由死』を望んでいた。結局不慮の事故で亡くなったのだが。

男は、“リアルアバター”として働いている。カメラ付きゴーグルを装着して、依頼者の代わりにどこかに出かける。依頼者はヘッドセットを付けてその映像を見、体験する。

また、ヘッドセットを付けることで、自分のいる空間に存在している(ようにしかみえない)母と会話する、生活を共にすることができる。VFはテレビなどから現在のニュース、社会の動きを知り、学習することができる。アイボを育てるようなものか。

息子が知らなかった女性の友人や、ある作家の小説のファンであり、親しかったこと、などがわかってくる。

少しだけ先の世界、映画の『プラン75』に近いがもっと若くても自分で“死”を選択できる社会。リアルアバター、アバターデザイナー、などの職業が存在する。

母はどんな人だったのか?本心はどこにあったのか?何を思っていたのか?

今はいない誰かと、話をしたい、返事が欲しい、と、思うことが形の上ではかなうなら、それを望むだろうか、自分なら。やはり少しの違和にいら立ち悲しむのだろうか。

“分人”という、平野啓一郎が提唱している概念と、愛、というテーマで描かれるシリーズの一冊。初めの方の主人公の在りようが、年齢の割に幼く思えてしまうが、まあ、読み終わるまでには成長しているよ。ここからだろうけど。

2024年3月14日(木曜日)

監督 韓帥ハン・シュアイ

監督 韓帥ハン・シュアイ

出演 范冰冰ファン・ビンビン イ・ジュヨン

テレビの『中国語ナビ』を観ていたら、番組の中でこの映画を紹介していた。え?范冰冰!ゴージャス美女がこんな地味な作りで!このところ映画情報に疎い私だ。近場で観られるかすぐ調べたら、その次の日が最終上映だった。

保安検査場で仕事をしている女ジン・ジャ(范冰冰)が、緑に染めた髪の不審な女(イ・ジュヨン)と出会う。危険を察しながら、なぜかかかわっていくことになる二人。

中国から韓国へ移住し、配偶者ビザのために結婚した夫がいるジン・ジャ。額に傷が。

初めからずっと不穏なヒリヒリする気配。そういう映画を観たのは何十年も前かもしれない。そしてかつて観たそんなひりひりする映画は男の映画だった気がする。

中国の女性監督による、韓国を舞台に、中国人のファン・ビンビンと韓国人のイ・ジュヨンを主役に、香港映画として作られた作品。

暴力を振るうのは男だが、その男が“許す”という言葉を口にする。優位に立つのは男、という象徴。それに激しく反応する女。范冰冰という女優が、2018年以降、脱税を理由に中国で仕事をできない状態である、という現実を、つい思う。

バイクに二人乗りして逃げる彼女たち。そのシーンの疾走感にウォン・カーウァイ『天使の涙』を連想する。

あー、そういう最後か。

2010年頃、日本でウーロン茶のCMに出ていたころのファン・ビンビンは、かなりスッピンな感じだったりした。この映画では地味なりにそりゃあ細心の注意を払った感のメイクなのが気になったなあ。そして『梨泰院クラス』も『ベイビー・ブローカー』も観ていないので知らなかったイ・ジュヨンが良い。

2024年2月12日(月曜日)

著者 東山彰良

著者 東山彰良

文春文庫

台北北部、実在の街、紋身街。西門町という名前は聞いたことがあるが、台湾の原宿というところだそうだ。なのにそこの片隅には刺青の店が立ち並ぶのか。歌舞伎町とかの裏道みたいなものか?

猥雑な街で食堂を営んでいる両親、その息子、小武。

ケニー、猪小弟(ピッグボーイ)、ニン姐さん、それからタピオカミルクティ屋の阿華、などの店。ニン姐さんは、拝金主義のケニーと違って、一見さんお断りだし紹介で来た客にも考え直すように諭すような女性だった。

台湾では今でも土地神様みたいなものが祀られているのか?土地公廟から逃げ出した神様を連れ帰る?

短編連作で、あれこれの話ごとに思わずクスッと笑うようなエピソードがあって、あれ?この作家ってこんなだったっけ?と思う。日本で言うなら昭和の話のようだけれど、そこここに例えば『トイレの神様』の歌だのミッシェル・ガン・エレファントだのと出てくるので、割合最近の話なのだ。最後の『小さな場所』が良い。壺中之天の話を知っている中華の子供だからこその発想だろうが、何でも好きなものを入れておける空想の壺に、紋身街を入れる、入れないでけんかになる。そこから井の中の蛙の話になり。大喧嘩から冷戦になった頃、国語の授業で宿題が出る。テーマは「私の街」。小武が書き始める作文の始まりは、井戸の底に、蛙が一匹住んでいました。蛙は井戸の外には出たことがありませんでしたし・・・

井戸を跳び出して、とうとう大海原までたどり着き、クジラと話す、というところまで、書き進んでいく、のだよ。

区画整理が進み、小綺麗な家ばかりになった住宅地に住んでいると、ご近所に雑多な人々がごちゃごちゃと暮らしていてカギなどかけていなかった子供の頃を思い出すものでありました。

2024年2月6日(火曜日)

監督 アナスタシア・ツァン

監督 アナスタシア・ツァン

出演 シルヴィア・チャン張 艾嘉 サイモン・ヤム任達華 セシリア・チョイ へニック・チャウ

香港はネオンサインの街だった。2010年の建築法改正により、そのほとんどが姿を消した。ネオンサインの職人だった夫を亡くし、失意のさなかにあるその妻。ある日、夫の工場ではまだ作業が続いているらしいことを知る。

弟子だという青年は師匠の死を知らず、工場で寝泊まりしていた。

夫がやり残したと思われるものがあり、それを完成させようとする妻と弟子。娘との軋轢。

消えゆくものであり、完成させてもいずれ取り壊されることになるのだが。

台湾出身で監督作品もたくさんある張 艾嘉は私と同世代、強面の役柄が多かったアクション俳優ヤムヤム任達華は近頃市井の叔父さん役が似合うようになった…と時の流れを思う。香港映画の、普通の市井の人々の小さなドラマを描くものがずっと続いていることが嬉しい。政治は大陸に飲み込まれつつあり、ネオンは消えても。

張 艾嘉監督、出演の、金城武主演『君のいた永遠(とき)』は1999年か。そうか・・・。サイモン・ヤムがアンジェリーナ・ジョリーの『トゥームレイダー2』に出たのが、2003年ですと。

2024年2月1日(木曜日)

著者 よしながふみ

著者 よしながふみ

出版社 集英社

ゲイカップルの『きのう何食べた?』、男女の役割が逆転する『大奥』のドラマ化は観ていて、気になっていた、原作マンガ家、よしながふみ。

いろいろな時代の環と周の話です。よしながふみ と表紙裏にある。

第1話は、娘が、女の子とキスしているところを見かけてしまった母親、と、その夫。第2話は大正時代かな、女学校のクラスメート。第3話、独身で看護師だった女性が死を間近にして小さな男の子と知り合う。ネグレクト?第4話戦後の混乱期。自死しようとした男と、それを助けたかつての上官。最終話、江戸時代、幼馴染として育った二人。仇討ちのため再会し。

あちこちの書評で見かけた通り、とても良い作品です。

16年ぶりの新作なんだって。よしながふみ という名前は、吉永小百合と檀ふみからとったペンネームだとウィキペディアが言っている。それはそれは。

2024年1月24日(水曜日)

監督 ロウ・イエ

監督 ロウ・イエ

出演 コン・リー マーク・チャオ オダギリジョー 中島歩

原題『蘭心大劇院』。1941年、魔都上海、日本軍の占領を逃れてイギリス・フランスの租界がまだ存在している。その劇場で演じられるのが「サタデー・フィクション」という演目、だったのか。その芝居のヒロインを演じる女優の役がコン・リー。

モノクロの映像、人目を避けながら行動する大女優、の、その姿がどうにも桃井かおりサンに見えて仕方なかったんですが。コン・リーと桃井かおりが並ぶと全然似てないんだけどねえ。で、予備知識無しで観たこともあり、どこからが劇中劇、どこから映画?しばらく区別がつかない。婁 燁監督作品で私が観たのは『ふたりの人魚』(周迅)、『パープルバタフライ』(チャン・ツーイー、仲村トオル)、『ブラインド・マッサージ』ぐらいだが、コン・リー女神をこんな使い方?まあ後半、大女優な感が表れるとはいえ。そして彼女はフランス人の諜報員に孤児院から救い出され、スパイとして育てられた設定でしたさ。劇中劇の女は横光利一の『上海』に出てくる人物だそうだ。

この役、綾瀬はるかでもいけるなあ、と思う。『リボルバー・リリー』は原作を読んだだけ、映画は観ていないが。

オダギリジョーは、中島歩と共に海軍関係者で、暗号更新のため、上海にやってきた。

で、その妻と女優はまことによく似ている、と。芝居の監督で共演者でもある男マーク・チャオはかつての恋人である、と。

12月1日から、月曜日、火曜日、水曜日、と一日ずつ表示が出て、それは何だろうと思っていると、それは…。

暗号、桜、・・・真珠湾攻撃につながるお話だったとは。

オダギリジョーより中島歩の方が印象に残る気がする…。ごめん。

2024年1月9日(火曜日)

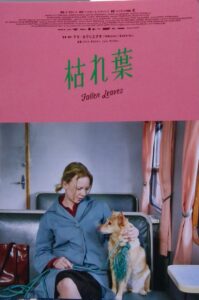

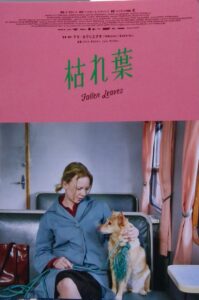

映画『枯れ葉』公式サイト (kareha-movie.com)

監督 アキ・カウリスマキ

出演 アルマ・ポウスティ ユッシ・ヴァタネン

フィンランド、ぎりぎりの生活を送っている労働者である男女が、恋に落ち。

女性の部屋、ラジオからはロシアがウクライナを攻撃しているニュース。局を変えると流れてくるのは「竹田の子守歌」!誰だか男性歌手の声で。何だったかな、この監督の作品でクレージー剣バンドが流れてきたのは(『過去のない男』だったよ)。今度の映画ではどんな音楽が?と、思って観始めたのだ。女性は、勤めていたスーパーを理不尽にクビにされる。

男はアルコール依存で、それがバレるとクビになることを繰り返している。

と、いう説明ではとてもこの映画を紹介できない。とにかくそんな男女がバーで出会い、互いに好意を持つが、その場はそのまま過ぎて。ある日偶然また出会い、映画を観に行く。渡された電話番号を失くしてしまう男。

カウリスマキ監督が、2017年に引退宣言していたことを知らなかった。初めてカウリスマキ作品を観た時、無表情な男女がどんな方向へと向かうことか・・・と思いながら鑑賞、あー、こういう話なんだー、と思ったものだ。今回、映画館の中でかなり初めのあたりからクスクス笑いが起こる。中には高笑いの人もいる。かと言って、私の隣のおじさんは、途中からすやすや寝息。つまり劇的なドラマは何も起こらないようなもので、日常のすれ違い、ちょっとした思い込み、どこにでもあることが他者からみると可笑しい、そんな小さな。

2024年、大変な災害や事故や続いた年初めに、ホッとする作品に出会いました。

音楽がいいよ。公式サイトで聞けるみたい。

2023年12月16日(土曜日)

著者 テッド・チャン

著者 テッド・チャン

出版社 早川書房

なんか手が伸びて、読んでしまったのだが。SFというと宇宙、じゃあないんだわねー。

短編集だから読みやすいかと思ったら「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」109頁~303頁、そのくらいの文庫本あるし。そしてこれ、ディジエントと呼ばれる仮想空間で生きているデジタル生物を、育てる、という話。AIを、教育によって学んでいくよう設定して、デジタル空間で学んでいく。時にはロボットにそのディジエントを載せて、実社会を体験させる。アイボはそもそもロボット犬だが、アイボが学んでいくことと似ているのだろう。ゲームなどしない身には、状況がつかみにくく、まあ早く言うと意味不明部分が多く、読むのにえらく時間かけてしまったよ。このディジエントを育てる仕事に就く女性の前職場が動物園だというのも、なんだかね。ディジエントとのセックスは、とか。作る会社が違うとデジタル生物も育ち方が全然違ったり。

「不安は自由のめまい」ではプリズム(プラガ世界間通信機器)と呼ばれるものを起動することで、分岐点で違う選択をしたパラレルワールドの自分自身と会話することができる。パラレルワールドの自分の方が成功していることもある。分岐点はあちこちにあり、出会う自分の分身は何人もいる。

私には時間がかかったけれど面白い優れたお話です。

寡作の作家なんだって。これが2冊目。で、前作の「あなたの人生の物語」から17年経ってるんだって。で、日本には前作からファンが多いのだそうだ。現代SF界でたくさんの賞を受賞したお方なのでした。

2023年9月26日(火曜日)

監督 楊徳昌(エドワード・ヤン)

監督 楊徳昌(エドワード・ヤン)

出演 チェン・シャンチー ニー・シューチン ワン・ウェイミン ワン・ポーセン

1994年制作の台湾映画。確か昔昔、まだビデオテープの時代に観たはずだが、まるで記憶に無かった。1994年と言えば、台湾は半導体とか情報機器産業が盛んで景気が良かったころのはず。急激に発展した街。

なんだあ?こーんなコメディだったの?出てくる男たちがどいつもこいつも!新作の舞台が有名小説の盗作だと騒がれているらしい演出家バーディー、それが頼ってくるのはカルチャー企業の女性経営者マーリー(字幕ではモーリーだがみんなマーリーと呼んでる)、その婚約者アキンはお坊ちゃん経営者、マーリーの会社で働いているチチは恋人ミンと今一つうまくいっていない。で、経営コンサルタントのラリーがトンデモ男で、マーリーの会社が傾きかけているのをどうしたいんだか浮気話をでっちあげて引っ掻き回している。

カリカチュア化された男どもがドタバタして、女たちの友情にひびが入って、という模様が描かれるのがたった二日間のお話、そして三日目の朝。

こんな話の中に、

孔子曰く「この町は人口が多い」 冉有曰く「この先、どうすべきか」

孔子曰く「人を豊かにしよう」 冉有曰く「豊かになったら、何をすべきか」

なんて文章が挟み込まれたりする。そして、観終わると、なにやら満足感に包まれている、という珍しい経験をした映画。さすが楊徳昌というか。

金燕玲がミンの父の内縁の妻役、そして最近では中国時代劇の一癖ある悪役で見かける金士傑がミンの上司役で顔を見せる。

この映画より数年前の日本もバブルに沸いていたのだが、女性たちはアッシーだメッシーだと男を従えて浮かれてただけなような気が・・・台湾では起業して仕事にお金をつぎ込んで(それがうまくいかなくても)すでにジェンダーギャップは低いと感じた。原題『獨立時代』がやはり合っている。

2023年9月10日(日曜日)

著者 ディーリア・オーエン

著者 ディーリア・オーエン

出版社 早川書房

沼地で死体が見つかる。沼地に飲み込まれて何もわからなくなるはずだったものが。

湿地で育った少女。酔って暴力を振るう父に、とうとう愛想をつかし、出て行った母、そして兄弟姉妹も次々に出て行き、6歳の少女カイアがギャンブルと酒に明け暮れる父と残される。トウモロコシ粉しか食べるものが無い中、できる限りの力で家事をこなすカイア。10歳の時、父までも出て行き、一人残される。

カモメ以外に友のなかった少女は、少年テイトとの交流により、字を教わり、本を読めるようになる。また、黒人のジャンピンとメイベル夫婦が何かと心を配ってくれる、それが救いだ。が。

『秘密の花園』というバーネットの物語は、今読むとすさまじいネグレクトの話だが、それをふと思い出す。ミステリー仕立ての純文学といった趣。

動物学者である著者の初めての小説だという。しかも70歳を越えてからのものとか。動物たちが生きるために思いがけない行動をすることが、そこここで描かれる。

2021年本屋大賞翻訳小説部門1位。2022年映画化。映画も観たい。

著者 平野啓一郎

著者 平野啓一郎 監督 韓帥ハン・シュアイ

監督 韓帥ハン・シュアイ 著者 東山彰良

著者 東山彰良 監督 アナスタシア・ツァン

監督 アナスタシア・ツァン 著者 よしながふみ

著者 よしながふみ 監督 ロウ・イエ

監督 ロウ・イエ

著者 テッド・チャン

著者 テッド・チャン 監督 楊徳昌(エドワード・ヤン)

監督 楊徳昌(エドワード・ヤン) 著者 ディーリア・オーエン

著者 ディーリア・オーエン