2024年7月11日(木曜日)

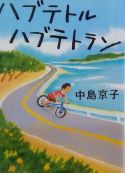

著者 中島京子

著者 中島京子

ポプラ文庫

東京の小学校5年生で学級委員だったダイスケが、登校できなくなってしまった。あれこれあって、2学期をおばあちゃんの家で過ごそうということになる。夏休みに一人で飛行機に乗り、広島空港で降りると、迎えに来るはずだったおじいちゃんもおばあちゃんも姿が無い。迎えに来ようとして、おじいちゃんが玄関先で転んで骨折したという連絡が入る。代わりにハセガワさんという禿げ頭にサングラス、アロハシャツ、下駄をはいたおじさんが来る。ダイスケのことをでゃーすけと呼ぶ。ネズミがいるらしいごちゃごちゃの部屋のぺしゃんこの座布団を3枚並べて、そのハセガワさんの家に泊まることになったのが、ダイスケの広島第一日目。

新学期が始まる。担任のオオガキ先生は二百五十四歳と半月なのだと言う。

不登校になってしまった男の子が、短期留学みたいな転校をして、広島県福山市松永の小学校で二学期を過ごす間に、ゲタリンに出たり、プリントップを食べたり、オザヒロにちょっと惚れられたり、初恋の子だったサノタマミに会うために今治に行くのだが途中から自転車で頑張る羽目になったり、市のイベントのための下駄作りに加担することになったりして、終業式が来て、そして東京に帰る、話。

作者が2010年に『小さいおうち』で直木賞を撮る前、 2008年の作品。田舎がこんなに楽しいばかり、よい人ばかりのわけはないし、東京の5年生がそんなに幼くもないだろうと思うけれど、それはそれ、一気に読める良いお話。映画やドラマになっていないの?誰か作らないの?と、思う。ハブテトルとは拗ねてる、ぶんむくれてる、というような意味の方言だそうで。

2024年6月29日(土曜日)

著者 山田詠美

著者 山田詠美

幻冬舎文庫

ずいぶん久しぶりに山田詠美作品を読んだ。雑誌連載2020年~2023年のエッセー。コロナ禍の~、という言い方は正確に言うならコロナ禍下、というべき、ってうっすら何だか変、と思っていたことが指摘されて、ああそうだ、と思う。言葉尻番長、言葉の小姑を名乗っていても、“輩出”が次々と世に出る意味で、自動詞であること、~~が輩出する という言い方が正しいと知らなかった、と出てくる。知―らなかったあ、~~を輩出、だと思っていたよー私も。

エッセーだと熱血ポンちゃんのまだまだ初期の頃のもの、小説は2005年刊の『風味絶佳』が最後かなあ、初期作品はとても好きだったし避けて通ったわけでも無いが、長く離れていた。いつの間にか再婚してるし。今のお方、いい男だなあ、いや見た目は知らないが中身がさ、二人の組み合わせが、良いなあ、と思わされますのさ。実にアホな会話だけど深い知識と教養という裏打ちが二人共にないとそこ行かないでしょ、というような。

たった3~4年前の“コロナ禍”によるオリンピック延期だったり、なんだか昔話のように感じてしまうことがいろいろ出てくる。ああ、ここ数年のことだったんだなあ、あれも、これも。

耳障りと感じる言葉遣い、胡散臭く思われる人、など、の感覚が近い人の文章は読みやすく、久しぶりに一気読みした一冊でした。60歳を越えた彼女の小説もまた読もうと思っています。

2024年5月31日(金曜日)

著者 早瀬耕

著者 早瀬耕

ハヤカワ文庫

書店でやたらと見かけたのだが、単行本は2014年に、文庫は2017年に出ていて、今なぜ?北上次郎が帯を書いたのはいつのことなのかな?

なんというか、懐かしい感じの、10年ちょっと前というよりもっと前、時にしゃれた言葉を口にする探偵が出てきた時代、を思わせるのは文体か。読み進めるにつれ、結構な犯罪の話になっていくが、そこに高校時代の同級生、初恋といえるかどうかの女生徒、魅力的な女性たち、などが現れ、青春小説的な香りも帯びる。舞台が香港なのだが、それもまだ九龍城のあった頃のような犯罪都市、魔都に近い気がする。

Jプロトコルという日本の会社からHKプロトコルという香港の子会社の代表取締役として赴任することになった男。澳門のカジノで、ある老女の動きに気づいたことから、ちょっとした金を得る。そこで、黒髪の女性に「あなたは、王になって、旅に出なければならない」と言われる。

積み木カレンダーが何やらのヒントになっていたり、その積み木カレンダーに仕込まれていたUSBメモリをパソコンに差し込むと、かつての初恋相手と言える鍋島冬香からの連絡が入っていて。冬香は数学の天才だったらしい。主人公中井優一と同じ会社に入ってみようと思って、HKプロトコルに入社した、そしてある暗号化方式を発した、それの秘密鍵を推測する方法があることを、会社の人間に話してしまった。そこから・・・。

作家自身、コンピューター関係の会社に勤めていたそうだ。そういうことにお詳しい数学脳のお方の方が納得しやすいのかな。2009年ののコンピューター事情だけれど。かと思えばそもそものタイトルにマクベスとあるので、シェイクスピアをちゃんと知っている方がいいのだろう。私としてはちらほら出てくる広東語のルビに校正を入れたい気分だった。

だいぶファンタジーな仕立てで、そんなあ、という運びなのでありますが、私はこの作家のものをまた読みたいと思っておりますよ。

そして本編と関係ない話ですが、確かシェイクスビアがうちにはあるはず、と思って探したのです。その河出書房世界文学全集1、1967,1,4と買った日付を記してあるそれには、挿絵代わりに例えばヴィヴィアン・リーがマクベス夫人を演じている写真(シェイクスピア記念劇場、1955)なんてすごいものがいくつもあるのでした。

2024年5月22日(水曜日)

監督 王家偉

監督 王家偉

撮影 劉偉強

出演 劉徳華 張学友 張曼玉

原題『旺角卡門(旺角カルメン)』英題『As Tears Go By』。1988年香港、王家偉初監督作品。撮影はまだクリストファー・ドイルではなくて、『インファナル・アフェア』などの監督、アンドリュー・ラウ。だが、その初めからウォン・カーウァイらしい映像なのだなあと改めて思う。

話はまあその後の彼の作品らしくは無い。黒社会のチンピラたち、アンディ・ラウは1961年生まれだそうだから、1988年には27歳、ピカピカの美しい男だが仕事は借金の取り立て、その手段は喧嘩。彼を慕う弟分、のちに歌神と呼ばれるジャッキー・チュンがどうしようもない莫迦な役。脳とか神経のどこかに問題があるとしか思えない行動ばかり。

従妹のマギーが肺の不調を病院で調べるためにやってきて、アンディの家に泊まることになる。初々しいマギー。

アンディだって褒められたものじゃない。長く付き合っていた女に見切りを付けられるに十分な理由だろう、それは、と思うぞ。

切れやすいジャッキーに振り回され。見放さないアンディ。

ああ、このシーンだ、昔のポスターの!と思うが私が観たのはレンタルビデオの表紙だっただろう。この作品、いくつか違うバージョンがあるとは知っていたが、公開される国で編集を変えたとか。それぞれの国情に合わせているらしい。死なないバージョンもあるそうだ。今回、劇中歌の女性が歌う曲、なんだっけ、これ知ってる、と思ったがなんと“トップ・ガン”の主題歌だった。林憶蓮の歌声。そのほかの歌声はアンディ。劇中歌もいくつかの組み合わせがあるという。

そして、クソな弟分のジャッキー、うまい。全くすっきりしないけれど、香港チンピラ映画の名作だと、今回スクリーンで観て思ったのでした。

2024年5月18日(土曜日)

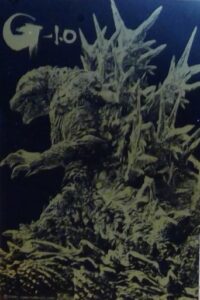

監督 山崎貴

監督 山崎貴

出演 神木隆之介 浜辺美波 山田裕貴 青木崇高 吉岡秀隆 安藤サクラ 佐々木蔵之介

数あるゴジラ映画、初めて映画館で観ました。ゴジラファンの皆様、そういうやつの感想をお許しあれ。

第二次世界大戦末期、零戦乗りの敷島は、機体の調子がおかしいと偽って小笠原諸島の島の海軍の基地に降りる。整備兵から怪しまれた夜、ゴジラを目撃する。ゴジラの襲撃に対し、零戦から爆撃するように言われるが、恐怖にすくんでしまい、何もできない。その間に、ほとんどの兵が死んでしまう。

戦争が終わり、東京に帰ってきた敷島、両親は亡くなっており、焦土と化した中、追っ手から逃げる典子から赤ん坊を渡され。身内がいなくなった者たちが、力を貸しあうこととなっていく。

そして、0となった日本にゴジラが現れ、マイナスへと。

山崎監督の『3丁目の夕日』では若者だった吉岡秀隆が、白髪交じりのおじさんになったんだなあ。なんだか鉄腕アトムのお茶の水博士を連想してしまった。これだけうまい役者をそろえて、ちょっとオーバーな、マンガチックな感があるのは、あえてそういう演出をしているのかな。神木隆之介子役時代の『妖怪大戦争』を観たとき、彼の一瞬の表情に、うまいなあ、この子!と気付き、その後『るろうに剣心』でもうわあと思い、映画の彼には期待してしまうところがある私がよろしくない、か。

ゴジラの造形、ゴジラシーンは凄かった。で、疑問。最初のゴジラと同じ、放射能を浴びてるんだよね、ものすごく放射能を発してもいるわけだよね、海洋汚染がひどいでしょう、あんなに近づいた人間だって汚染されたでしょう、と、思わない?第一号ゴジラと同じ、子供も楽しめるゴジラ設定ということなのかな。

2024年5月16日(木曜日)

監督 程耳

監督 程耳

出演 梁朝偉 王一博 黄磊 周迅 森博之

スパイ映画、ということ以外の情報無しに観たせいか、初めは話が見えない。誰がどこの所属?どこのスパイ?時系列があっちこっち。

1941年、日中戦争さなかの上海、汪兆銘政権下の諜報員のフーとイエ。中国語と言っても全く聞き取れない知らない方言、と思ったら上海語だった。が、時系列も場所も跳ぶので、北京語も広東語も混じる。イエ(王一博)は日本語も話している。そもそも汪兆銘って?中華民国国民政府、知らなかった、蒋介石が重慶に立てた国民党のほかに、そういう政権があったのか。日本の傀儡政権とみなされている、のだそうだ。

日本軍の将校役の森博之って?中国で活動している俳優だって。

などと説明すると面白くもなさそうだが。黄磊、周迅など、90年代からの中華映画ファンにはうれしい役者が顔を出し、あああの若かった黄磊がこんな!とか。そして近年の中国ドラマの影響なのか、昼間の中国映画の割に観客がまあまあいる、そのお目当て?王一博、時代劇ドラマの美しい正しい男ではない激しいアクションで、ああこんな役もできるのね、いつか悪ーい男を演じる日が、など思うなかなかの好演。実は歌手でダンサーでラッパーでバイクレーサーなのかあ。最後に流れる歌、彼の声だと思った、やっぱり。トニーさんは相変わらずあの年齢で結構なアクション、若々しく見える時と老けて見える時の違いが大きいが。

日本人の描き方がさほど不自然ではない。中国語と日本語で会話が成り立っているのも、香港映画で北京語と広東語で会話しているシーンを見慣れていると、別に不自然には感じない。とは言え、トニーさんは仕事がない時結構日本に滞在しているという噂なので、多少の日本語は話せるだろうに、とは思ったよ。

結末に、おおお、そういうことか、と思った私は鈍いやつです。色彩、音楽、良いよ。

2024年5月14日(火曜日)

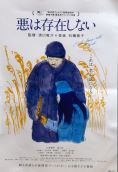

監督・脚本 濱口竜介

監督・脚本 濱口竜介

出演 大美賀均 西川玲 小坂竜士 渋谷采郁

Evil does not exist と、英語タイトルがまず現れる。え、と思うのは、Evilには邪悪というイメージが強い気がするから。

木漏れ日だけのシーンがしばらく続き、眠くなりそうな始まり。

長野県の高原、豊かな自然、鹿の姿を見かけることもある。水汲みに行き、薪を割る生活。ある日、グランピング施設をそこに作る話が持ち込まれる。コロナ禍で活動を制限することになった芸能事務所が、政府の補助金目当てに計画したものと思われ、住民は、環境汚染を心配する。

企画した事務所の男女が説明会を開く。当然、合意は遠い。

日本の、地方と呼ばれるあちこちでよく起こっている状況。都会の側の人間が、うっかり田舎に惹かれたりすることも、ありそうなこと。田舎は暇じゃねーぞ、と心に呟きながら観ている、と。

最後の最後が。

並べるのも変なのだが、その状況が、韓国映画『哭声コクソン』の国村隼、『新聞記者』の内閣参事官役田中哲司ほどに恐かった!隣では、え?みたいな、これで終わり?という拍子抜けなんだか意味不明だか、という声も聞こえたが、それもわからないではない、が。そういえばあれこれここにつながるかもしれないエピソードがあった。

2024年5月8日(水曜日)

監督 藤井道人

出演 許光漢 清原果耶 道枝駿佑 張孝全

製作総指揮 張震

私の年齢にはいささか気恥ずかしいようなタイトルのこの映画。

私の年齢にはいささか気恥ずかしいようなタイトルのこの映画。

18年前の台湾・台南のカラオケ店でアルバイトを始めた18歳のジミー、その店で働かせてくれと飛び込んできたバックパッカーの日本人女性、アミ。カラオケ神戸 という名前の店だったからだろう。実際日本から旅行でやってきて住み着いた店主だし。ジミーより4歳年上だけれど天真爛漫、美人の彼女のせいでカラオケ店は繁盛する。もちろんジミーもすぐに彼女に惹かれる。日本映画『LoveLetter』(岩井俊二監督)が上映されるので二人で観に行くシーンの映画館に『藍色大門』のポスターが。邦題『藍色夏恋』、チェン・ポーリン、グイ・ルンメイが初々しかった作品。

けれども、彼女は旅人だから、別れの時が来る。

現代、ジミーはコンピューターゲームで成功したが、挫折を味わう。日本で旅を始める。

台湾の、十份だろうあの有名な赤いランタンのシーンとか、日本での鎌倉、長野、新潟、そしてアミの故郷福島へ、雪の中を行く列車、など、両国の観光映画のような作りだし、いい人ばかり、ありがちな物語、にもかかわらず、ちゃんと感動してしまったよ。

主役の二人が良いのだろうな。実年齢は、彼が1990年生まれ、彼女が2002年生まれ、逆なんだけどね。

監督は『新聞記者』の人かー。藤井監督、祖父が台湾人だという。そして、台湾の俳優・張震が、同じく台湾のジミー・ライの紀行エッセーを映画化することを熱望したのだそうだ。そうでしたか。

青春 とタイトルに入っている作品を続けて観たが、なんと色の違うことよ。

2024年5月7日(火曜日)

監督 王兵

監督 王兵

その名も織里という、上海を中心に広がる長江デルタ地域の地区の、小さな衣料品工場。そこで、だーッとミシンをかけている男女工員たち。地方から出稼ぎに来ている。おいおいタバコ吸いながらタバコ傍らに置きながらミシンかけてんじゃないよ、なんだって床に縫い上げた服が積み重なってんだよ!日本人としては気になって仕方がない。人と人の距離が近い、物理的にすごく近い。恋人たちがいて、妊娠という事態になり、親を交えて堕胎の話がずいぶんとおおっぴらに行われている、いいのか?あっという間に誰かと誰かが刃物を振りかざしたけんかになったりもする。そしてとにかく、悪いが汚い。大量に衣料ゴミが出るのは仕方ないが、片づけろー、掃き出せー、何とかしろ-、と、心で叫ぶ。

中国のTVドラマだと大都会上海の摩天楼、PCに向かうおしゃれな男女の恋愛が描かれるが、なんとかけ離れた世界であることか。ほぼベッドだけ、みたいなそれを寮とよんでいいのか、工場ビルの上で暮らす二十歳前後の若者たち。この雑然と密な世界でコロナ禍となったらひとたまりも無いだろう。実際、コロナ禍直前の数年間を撮っているそうだ。

そして女性を連れて親元に帰ると、そこにはなかなかちゃんとした家が建っていて、なんだ、田舎ではこうなのか・・・と思うがそれは彼らの仕送りの結果か。

215分、という長い作品、だが、これには“春”という副題がついていて、3部作が完成したら、9時間にも及ぶものになるとか。

観終わると、まあ、確かに青春、というものでした。

2024年5月5日(日曜日)

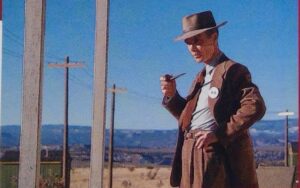

監督 クリストファー・ノーラン

監督 クリストファー・ノーラン

出演 キリアン・マーフィー マット・デイモン ロバート・ダウニー・ジュニア ジョシュ・ハートネット ラミ・マレック ケネス・プラマー

観るべき作品でありました。

原爆の父なる物理学者オッペンハイマーを描いている、と言う以外の知識なく観たので、最初の方は誰がどの人やら、時間があっちこっちに行くし、何がどうした?という具合でしたが。映像が鮮やかに美しい時があり。

日本人としては、広島の原爆被害についてなど、そんなんじゃないんだけど、と思う部分もありつつ。最上級の頭脳が殺戮のための武器開発に使われる、という壮大な無駄、害悪、違う方向にそれだけの予算と情熱をかけられるものなら。

ああもう一度初めから観返したい、と思いながら観終わりました。贅沢な俳優陣です。

著者 中島京子

著者 中島京子 著者 山田詠美

著者 山田詠美 著者 早瀬耕

著者 早瀬耕 監督 王家偉

監督 王家偉 監督 山崎貴

監督 山崎貴 監督 程耳

監督 程耳 監督・脚本 濱口竜介

監督・脚本 濱口竜介 私の年齢にはいささか気恥ずかしいようなタイトルのこの映画。

私の年齢にはいささか気恥ずかしいようなタイトルのこの映画。 監督 王兵

監督 王兵 監督 クリストファー・ノーラン

監督 クリストファー・ノーラン

そうでしたか。酒へのこだわりとか、別に軽口たたいてるわけじゃないけど読み手になに…