2023年9月26日(火曜日)

監督 楊徳昌(エドワード・ヤン)

監督 楊徳昌(エドワード・ヤン)

出演 チェン・シャンチー ニー・シューチン ワン・ウェイミン ワン・ポーセン

1994年制作の台湾映画。確か昔昔、まだビデオテープの時代に観たはずだが、まるで記憶に無かった。1994年と言えば、台湾は半導体とか情報機器産業が盛んで景気が良かったころのはず。急激に発展した街。

なんだあ?こーんなコメディだったの?出てくる男たちがどいつもこいつも!新作の舞台が有名小説の盗作だと騒がれているらしい演出家バーディー、それが頼ってくるのはカルチャー企業の女性経営者マーリー(字幕ではモーリーだがみんなマーリーと呼んでる)、その婚約者アキンはお坊ちゃん経営者、マーリーの会社で働いているチチは恋人ミンと今一つうまくいっていない。で、経営コンサルタントのラリーがトンデモ男で、マーリーの会社が傾きかけているのをどうしたいんだか浮気話をでっちあげて引っ掻き回している。

カリカチュア化された男どもがドタバタして、女たちの友情にひびが入って、という模様が描かれるのがたった二日間のお話、そして三日目の朝。

こんな話の中に、

孔子曰く「この町は人口が多い」 冉有曰く「この先、どうすべきか」

孔子曰く「人を豊かにしよう」 冉有曰く「豊かになったら、何をすべきか」

なんて文章が挟み込まれたりする。そして、観終わると、なにやら満足感に包まれている、という珍しい経験をした映画。さすが楊徳昌というか。

金燕玲がミンの父の内縁の妻役、そして最近では中国時代劇の一癖ある悪役で見かける金士傑がミンの上司役で顔を見せる。

この映画より数年前の日本もバブルに沸いていたのだが、女性たちはアッシーだメッシーだと男を従えて浮かれてただけなような気が・・・台湾では起業して仕事にお金をつぎ込んで(それがうまくいかなくても)すでにジェンダーギャップは低いと感じた。原題『獨立時代』がやはり合っている。

2023年9月10日(日曜日)

著者 ディーリア・オーエン

著者 ディーリア・オーエン

出版社 早川書房

沼地で死体が見つかる。沼地に飲み込まれて何もわからなくなるはずだったものが。

湿地で育った少女。酔って暴力を振るう父に、とうとう愛想をつかし、出て行った母、そして兄弟姉妹も次々に出て行き、6歳の少女カイアがギャンブルと酒に明け暮れる父と残される。トウモロコシ粉しか食べるものが無い中、できる限りの力で家事をこなすカイア。10歳の時、父までも出て行き、一人残される。

カモメ以外に友のなかった少女は、少年テイトとの交流により、字を教わり、本を読めるようになる。また、黒人のジャンピンとメイベル夫婦が何かと心を配ってくれる、それが救いだ。が。

『秘密の花園』というバーネットの物語は、今読むとすさまじいネグレクトの話だが、それをふと思い出す。ミステリー仕立ての純文学といった趣。

動物学者である著者の初めての小説だという。しかも70歳を越えてからのものとか。動物たちが生きるために思いがけない行動をすることが、そこここで描かれる。

2021年本屋大賞翻訳小説部門1位。2022年映画化。映画も観たい。

2023年9月6日(水曜日)

著者 崔実

著者 崔実

出版社 講談社

学校の模様から始まる。さっきまで受けていた生物の授業 とあるから高校だ。中学校でも、なんなら小学校のほうがあり得そうなシーンが描かれるが、読み進めると、オレゴン州の高校だ。

5年前に人生の歯車が狂い始めたというその5年前は、1998年のことであるらしい。日本人の通う小学校を卒業し、朝鮮学校の中学生となったジニ。朝鮮語はまだ話せない。入学式の日の講堂には金日成と金正日の巨大な肖像画があった。

作家の実体験がベースになっているだろう。朝鮮学校を退学になり、アメリカの高校も退学となりそうだ、というところまで実体験なのかはわからないが。

今も北朝鮮からはしばしば飛翔体と呼ばれるものが飛んできているが、テポドンと呼ぶミサイルが発射されたころ、在日韓国人である女の子は何を感じ、どんな目にあってきたか。韓国学校にいるのはほとんど韓国人であり、在日は朝鮮学校に行くものなのだそうだ。北朝鮮をルーツとする人が行くものかと思っていたよ。そして、オレゴンの前にはハワイの学校を追い出されているのだが、そうか、ハワイは楽園で、不幸せな顔をしていてはいけないのか、それは大変だ。

第59回群像新人文学賞受賞作、芥川賞候補にもなったそうだ。チェシルと読む名前だと、知っていたからその頃話題になったのだろう。興味深く読んだ。ホームステイ先のおばさん、絵本作家のステファニーとのかかわりで最後が閉められるが、そこは少し甘いかなあ。

2023年8月14日(月曜日)

著者 市川沙央

出版社 文芸春秋

第169回芥川賞受賞作。hunchback せむし。

18禁TL小説、というものの市場があるんだなあ、ティーンズラブったってバージョンは幅広いんだと知る。ともかくそういうものなどを書くことで収入を得ている、湾曲した背骨を持つ井沢釈華。インセルって?=異性との交際が長期間無く、経済的事情などで結婚をあきらめた結果としての独身。involuntary celibate。スパダリ=スーパーダーリン、ナ-ロッパ=ファンタジー創作、『小説家になろう』界隈で使われる中世欧州圏風世界。ヴィラン=敵役、悪役、villan。かなり刺激的な内容の中に知らない言葉が次々出てくるので、スマホで調べながら読むことになる。

筋疾患先天性ミオパチーにより症候性側弯症を罹患し人工呼吸器と電動車椅子を常用する、という作家のその姿が、受賞挨拶をしているのを見た。紙の本を読むことが困難であること、障碍者の受賞が初めてであることについて考えてほしいこと、などを聞いた。妙なユーモアセンスとともに。是非読みたいと思った。今までのところ健常者として生きている私は、紙の本のほうに慣れている。目が見えてもそんな風に紙の本を読むことの困難を抱える人のことなど何も気づかなかった。作家と同じ症状と思われる主人公は、iPad miniを使い、WordPressにテキストを打ち込む。こたつ記事=直接取材することなくウェブサイトやテレビ番組やそんなものから拾った情報のみによる記事、とか、実体験無しでの性描写とか。

100頁に満たない短い小説なので、関心がある人は読んでください。最後の方で、え?となるのだけれど、その受け止め方はそれぞれでよいのでは、と思う。

この作家の次回作品は、やはり障碍者の視点によるものか、どうなんだろう。

2023年8月14日(月曜日)

著者 ジョージ・ソーンダーズ

著者 ジョージ・ソーンダーズ

河出文庫

国土が極端に狭い国、内ホーナー国には、国民が一度に一人しか入れなくて、残りの6人は、内ホーナー国を取り囲んでいる外ホーナー国の領土内の一時滞在ゾーンに身を寄せている。

どうやって眠るんだ?なんて疑問をまず抱いたが、読み進むと、ここの住民の外形が、それぞれ想像を絶するのであり。八角形のスコップ上の触手を持つエルマー、黒くつややかなフィラメント、振り子のように揺れ動く半透明の被膜、露出した背骨、毛皮に覆われたグローブ状の突起物でしとやかにベアリングを掻くキャロル…全体像をイメージできない。

外ホーナー国の住人、平凡な中年男フィルが、内ホーナー国に住むキャロルに恋をし、頑張って気を引こうとしたが、報われることなく、キャロルは内ホーナー国に住むキャルという恋人と結婚してしまった。二人が仲良く暮らしているのを見るにつけ、フィルはひねこびていき、二人に息子が生まれるとそのひねこびが頂点に達し。

フィルの脳は巨大なスライドラックに固定されているのだが、ボルトが時々外れて地面におちてしまう。そうすると、彼は突然自信たっぷりに弁舌を振るうのだ。ヒトラーを思い起こさせるその雄弁な姿。

このおかしな物語が世に出たのは2005年だそうだ。まさかドナルド・トランプが大統領になるなど誰一人思いもしなかっただろう時代。ロシアとウクライナの本気の戦争も。ト〇〇〇になにがしか脳みそがあるとは思えないし、プ〇〇〇は認知症もしくはなにやら脳に関する病だという噂が絶えない。

全体を読み終えれば、まあわかりやすい寓話なのだ。が、一人ひとりの造形、またはその世界のありようが、私の想像力を飛び越えているので、なかなか読む進むことができなかった。後書きによれば、登場人物がすべて抽象的な図形であるような物語は書けるか?と言われたことがきっかけだったという。とにかく、記憶に残る作品となるだろう。

2023年8月4日(金曜日)

監督 王家衛

監督 王家衛

出演 コン・リー 張震

2004年公開のオムニバス映画「愛の神、エロス」の1編だったもののロングバージョン。

1960年代香港(と言ってもコン・リーは大陸生まれ、張震は台湾生まれ、ほとんどの会話は北京語)。高級娼婦のホアの部屋に使いに行った仕立て屋見習いの青年チャン。衝撃の出会い。それ以来、ホアのために美しいチャイナドレスを作り続ける。

麗しのコン・リー、若く美しい張震。

やがて盛りを過ぎ、落ちていくホア。彼女の部屋代を払い続けるチャン。

エロい、美しい映像にひととき酔う。病んだホアのもとに衣装を届けに行くチャンに、“私の武器だった体はもうだめ、手でいい?”と。原題『愛神 手』。

コン・リー、チャン・チェンでこその映画だけれど、もしも地味なチンチクリン男だったとしたら・・・と思ったけれどそれはすでにフランス映画であったか。

観終わって、小さく拍手しましたわ。我愛王家衛先生!

2023年8月2日(水曜日)

著者 上橋菜穂子

著者 上橋菜穂子

出版社 文藝春秋

香君と呼ばれる、物の香りですべてを知り、それによってさまざまな指示を与え、国を支える女性の活神がいる国。初代の香君によってもたらされたオアレ稲の豊かな実りが、この国を支えている。

ある時、オアレ稲にオオヨマという虫が発生する。その頃、アイシャという少女が都にやってくる。アイシャは鋭い嗅覚を持ち、香りが叫びにもささやきにも聞こえる少女だった。

ネパールのクマリとかチベット仏教のダライ・ラマのような形で選ばれる香君は、一般人よりは嗅覚が優れているものの、実のところアイシャのように声として聞こえるほどの能力があるわけではない。それは人民に知られるわけにはいかないことなのだ。かつての日本の天皇のように、神として存在するために守られる。初代の香君にはより優れた能力があったらしい。その時代に、オアレ稲の肥料の規定が定められ、代々それを守ってきたのだが、ひそかに絶対の下限とされる肥料を減らして植えてみた結果、それでも育っている地区があった。そしてオオヨマにたかられても育つ〈救いの稲〉まで。

アイシャには、その稲が「来て、来て、来て」と叫んでいる声が聞こえる。

そして、救いの稲を食べる異郷のバッタが襲う。

アブラムシにたかられた植物があげる声によってテントウムシが来て、アブラムシを食べてくれる、そんな連鎖が、オオヨマがあげる声に答える虫がいない、そのため、稲ばかりかその周りの植物まで、大きな異郷のバッタにより食い尽くされていく。

ここ10年ほど、畑で野菜を育てている。今の時期、例えばキュウリにはウリハムシが、ピーマンにはカメムシがたかる。今年は玉ねぎがべと病?により育たなかったし、ミニカボチャの葉っぱはウドンコ病で白くなっている。農薬を使わないのでそんなものだ。とにかく化学肥料に頼らず土作りを、と、言うは易し、行うは…。ともあれそういう経験が多少ともあるか無いかで、この物語の理解度は違うと思うよ。そして、『ルポ 食が壊れる』堤未果 で読んだ、巨大企業(GAFAM)のアグリビジネスにより使い尽くされた後、痩せた土、借金を抱える農民が残るなどの状況を思い出しながら読み進めた私である。

一つの種に依存することの恐さ、共存の道を探り続けていくということ。と、香君として生きることの孤独。

もしかしたら、オアレマズラという場所を描く続編があるかも?と思われないでもない、よね。

2023年7月27日(木曜日)

監督 山下敦弘

監督 山下敦弘

脚本 宮藤官九郎

出演 岡田将生 清原果耶

台湾映画「一秒先の彼女」のリメイクという情報だけで、観ようと思った。元の台湾映画は観ていないけれど、評判が良かったのは知っている。

交番の前でちょっとためらって中に入り、遺失物届を書く青年。いや、やっぱりやめる、信じてもらえない…。失くしたのは“昨日”だと言う。

何事に対しても人より1秒早い、郵便局員ハジメは、しばしば残念なイケメンと言われている。路上で歌っている桜子に一目ぼれして、花火大会デートの約束をするのだが。

毎日その郵便局に来る地味な大学生レイカは、反対に何をするにも1秒遅い。いつも古いカメラを提げている。

清原果耶サンを目立たない地味な女の子と呼ぶのはいささか無理があるなあ。ドラマで超美人霊能者を名乗る役の時も、それはそれで違和感があったけど。

その、“消えた一日”の謎が明かされていく、チャーミングでヘンな映画。故・笑福亭笑瓶サンがラジオのDJ役。誰やらわからん今時ガングロのハジメの妹とか、まあまあなんとかわかる姿の加藤雅也とか、お久しぶり羽野晶紀や、荒川良々などなどいろんなお方が出てきます。京都人には笑えるのだろうこだわりのお言葉とかも。いずれ元の陳玉勳監督作品を観ます、必ず。原題は『消失的情人節』消えたバレンタインデーか。

2023年6月18日(日曜日)

監督 チウ・ション

監督 チウ・ション

出演 メイソン・リー ホアン・ルー ゴン・ズーハン ドン・ジン

中国のどこだか方言を話す小学生たちがいる。服装から見て、少し前の時代のようだ。標準語の青年たちは地面の傾きを調べているらしい。スマホを使っているのでほぼ現代か。

観ていながら、わっけわからない…と口から言葉がこぼれてしまう映画なのだ。学校に行くのにみんな赤いスカーフを首に巻いている小学生なんて、今時いない、が、その、妙にスタンド・バイ・ミーを思い出させる行動をしている子供たちと、測量だか検査だかをしている大人たちの時間が交わって、測量のカメラに子供の一人がガムを貼り付ける。

子供たちはいるが、教師と一人のおばあちゃん以外、親らしき姿が無い。鳥の卵を採りに行くシーンがこの映画のタイトルの何かとつながるのだろうが何?別れ際に一人一人しっかりハグしてるの何?いつの間にか一人、一人と子どもが減る。

測量青年の一人が、廃校になった?小学校に入り込む。自分と同じ名前の少年の日記を見つける。

中国という国の事情について、例えばオリンピック前には古い住宅がバリバリ壊されて新しいビルが建った、道路が作られた、とか、地方の親たちは出稼ぎに行くので祖父母が孫の面倒を見ていることが多い、とか、なにがしか中途半端に知識があることは、この映画を観る場合邪魔だと思う。なーんか不穏、なーんかすわりが悪い、空気を感じながら、ともかく最後まで観ると、まあそんなことかなあ…と思うものがある。

そしてあらためてチラシを読むと、「“スタンド・バイ・ミー”meetsカフカの“城”」なんて書いてあるじゃないか。「過去と未来、現実と夢が、同じ地平を歩いているような感覚を覚える」とも。村上春樹を読んだばかりの私には、「町とその不確かな壁」に通じるものがあるような気もする。

青年の方の主演は、台湾のアン・リー監督の息子だそうだ。

それにしても、中国でこれを上映して、どんな人が観るのか、どのくらいの集客が?気になってしまうのでありました。

2023年6月13日(火曜日)

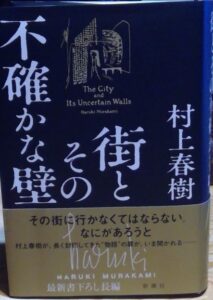

著者 村上春樹

著者 村上春樹

新潮社

村上春樹ファンではないので、必ず読んでいるファンの方々には失礼申し上げそうでござるよ。初めに謝っておこう。

とは言え、この作品についてはとても好きですよ。きみ と呼ばれる16歳の少女が見る夢の世界、本当の自分がいるという世界の表現、ごく初めの方のそのあたりから、美しい、と思い、読み進むにつれ、うまーい!と思った、ってのがまた失礼でありますね、世界のムラカミだっての。

壁 に閉ざされた世界に、影を持たない(影と引き離された)人が住んでいて、人のほかには短角獣がいるだけ、という世界の夢を繰り返し見ていた少女。いつしかその壁の中に入り込んだ男。図書館に勤めて、人の夢を読む仕事に就くことになる。男が17歳の時に出会った少女が、成長した姿でそこにいるのだが、彼女にはその別世界での記憶は無い。

留め置かれている場所で、少しずつ弱っていく自分の影。瘦せこけた影と脱走しようとして、最後の最後に影だけを別世界に帰す。

はずだった、のに、男の実体が、現実世界に戻っているところから、第二部。それまでの仕事を辞め、地方の図書館に職を求める。元の館長は、70代半ばでベレーをかぶり、なぜかスカートをはいている男性だった。あれこれ教えを請いながら館長としての役割をこなしていく。が、元館長の子易さんは、もう死んでいる人だった。自分と、以前から務めている司書の女性と、もう一人、サヴァン症候群かと思われるいつも図書館に来てあらゆるジャンルの書物を読んでいる少年だけに、その姿が見えている。少年が神隠しのように突然姿を消す。子易さんの墓前でひとり壁の向こうの世界の話をしていた時に、それを聞いていて、そこの地図を描いた少年。イエローサブマリンのヨットパーカーを着て。

そして第三部。

私とは?時間とは?みたいなことなんだろうなあ…ということぐらいしか、その内容、テーマのようなものはわからないままだが、それはそれとして、良い小説だ。と、思ったムラカミ素人のわたくしでした。そのうち、関連があるという『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』も読もうと思っています。

監督 楊徳昌(エドワード・ヤン)

監督 楊徳昌(エドワード・ヤン) 著者 ディーリア・オーエン

著者 ディーリア・オーエン 著者 崔実

著者 崔実

著者 ジョージ・ソーンダーズ

著者 ジョージ・ソーンダーズ 監督 王家衛

監督 王家衛 著者 上橋菜穂子

著者 上橋菜穂子 監督 山下敦弘

監督 山下敦弘 監督 チウ・ション

監督 チウ・ション 著者 村上春樹

著者 村上春樹

そうでしたか。酒へのこだわりとか、別に軽口たたいてるわけじゃないけど読み手になに…