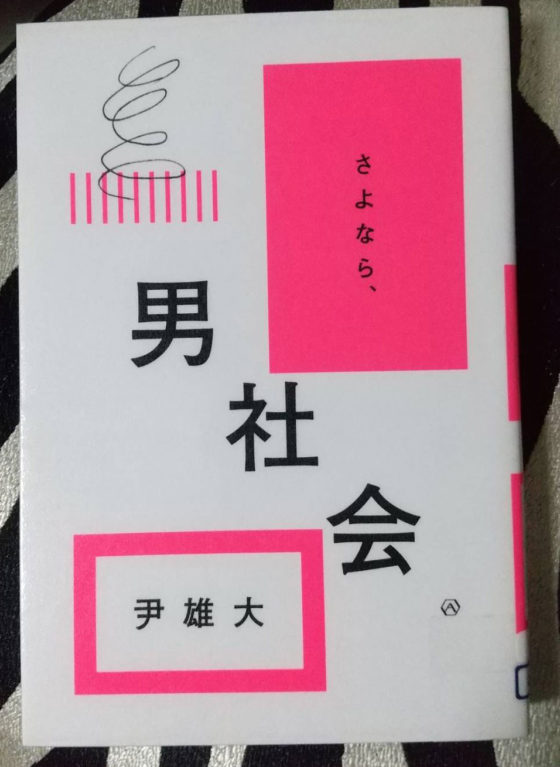

「さよなら、男社会」

尹 雄大(ゆん うんで) 2020年

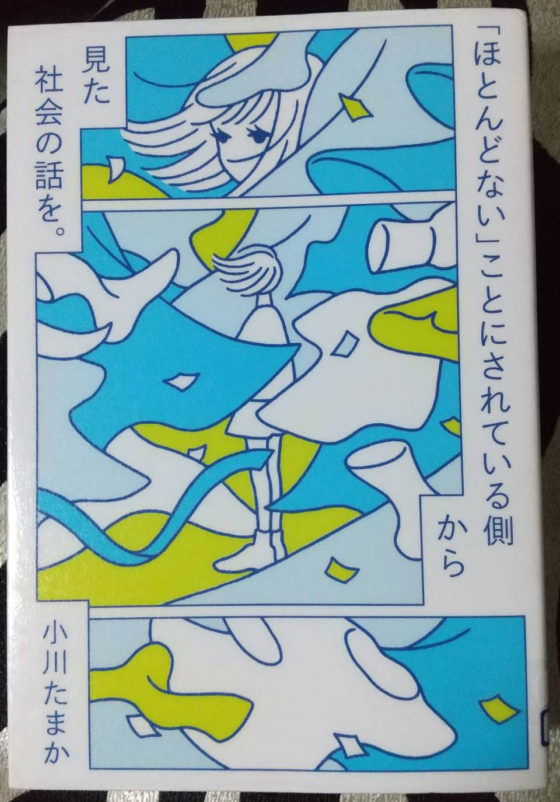

「『ほとんどない』ことにされている側から見た社会の話を。」

出版社からのコメント

性暴力被害、痴漢犯罪、年齢差別、ジェンダー格差、女性蔑視CM、#metoo運動などを取材し、おもにウェブで発信してきたライター・小川たまかはじめての著作。

Amazonの商品の説明から

2016年から2018年に起きた、性犯罪やそれにまつわる世論、性犯罪刑法改正、ジェンダー炎上案件などを取り上げ、発信してきた記録です。

「さよなら、男社会」内容(「BOOK」データベースより)

僕らはいい加減、都合のいい妄想から目を覚まさなければならない。圧倒的な非対称を生きる僕らは、どうしてその事実に気づけないのか。真に女性と、他者とつながるために、乗り越えねばならない「男性性」の正体とは何か。

Amazonの商品の説明から

たまたまジェンダー論を2冊立て続けに読んで、昭和の時代の記憶がバラバラと蘇ってきた。

中学3年の時、理科の先生(男性)が授業中に、一人の男子生徒を竹箒で何度も何度も殴りつけた。かなり強烈な暴力の光景を思い出す。

現在ならSNSで大炎上案件だと思う。しかし当時、先生が処罰されることはなかったし、なぜ先生がその男子生徒を殴ったのか、理由を知らされることもなかった。

先生が暴力を振るっている間、皆暗く押し黙ったままだった。その教室の重苦しい空気を今も覚えている。「先生やめてください」と言えなかった自分の意気地なさも、悔しくて忘れられない。

漫画やテレビで「スポ根もの」が流行っていた時代だった。

「スポ根もの」といえば、「集団」で「厳しい訓練」に「根性」で「耐え抜き」、「やればできる」と煽られ、「できないのは努力が足りないからだ」とパワハラコーチにしごかれ、スランプに陥れば殴り合いの「暴力」が始まり、試合に勝てば男同士抱擁して涙を流す。そんなパターンもあった。

これって軍隊みたいじゃない?ってシラケた視聴者もいただろうと思う。今思うと、いったいどんな世代に受けていたのだろう?と不思議でならない。

「スポ根ドラマ」には女子マネージャーが登場し、道具や飲食を用意したり掃除、洗濯をしたり、時には男子生徒の心の傷を癒したり。男子をサポートしケアする役周り。それはそのまま社会の構図を反映したものだった。

男性は働いて家族を養う経済力が求められ、女性は家事・育児・教育・地域参加・親たちの介護等を担うという、性別による偏った役割分業があった時代だった。

稼ぎの少ない男性は「甲斐性なし」と言われ、女性の賃金が低いのは、男性より能力が劣るからだと決めつけられた。

思い出してみると、いろいろ凄い時代だったなあと思う。いや、まだ過去形になっていないことばかりだけど。

差別用語が書き換えられたからって差別の中身が無くなったわけじゃない。むしろ差別が見えにくくなったかもしれないとも思う。

性別、貧富、能力、容貌、人種、職業、年齢、出自、出身、思想、宗教、などなど、、諸々の偏見・差別・ハラスメントは、学校でも家庭でも会社でも政治でも、あらゆる場所に、今も当たり前のように存在している。(まだ可視化されていないものもあると思う)

全ての人を細かくカテゴリ分けしていくと、誰だってどこかで少数派になるはずなのに、社会的な偏見や差別の対象となってしまう少数派がいるのは本当におかしなことだ。

偏見や差別はないものだという建前から、人はそういう対象の少数派がいること自体をないことにしてしまう。

小川たまかさんの「『ほとんどない』ことにされている側から見た社会の話を。」は、このタイトルにとても気持ちを揺さぶられる。”『ほとんどない』ことにされている側”を考えさせる本だ。

尹 雄大(ゆん うんで)さんは、「社会は厳しいのだ 。甘えるな」という物言いが共通言語としてある男社会の中で、子どもの頃から違和感や苛立ちを感じ苦しんできたという。

「さよなら、男社会」では、いったい何故こんな社会があるのか、男性の暴力性はどこから来るのか、などを深く考察している。

LINEのプライバシー設定完璧ですか?納得の解説動画みつけました

LINEのプライバシー設定完璧ですか?納得の解説動画みつけました 「2024宮崎国際現代彫刻展・空港展」観てきました

「2024宮崎国際現代彫刻展・空港展」観てきました 6/16日から「2024宮崎国際現代彫刻展・空港展」

6/16日から「2024宮崎国際現代彫刻展・空港展」 pcで落としたスマホを探す(アンドロイドの場合)

pcで落としたスマホを探す(アンドロイドの場合) 「リバー/奥田英朗」分厚くても一気読みしたいミステリー

「リバー/奥田英朗」分厚くても一気読みしたいミステリー 短い言葉って危険だなあって思ったこと

短い言葉って危険だなあって思ったこと ロリポップでデータベース5.1を8.0にバージョンアップした覚え書き

ロリポップでデータベース5.1を8.0にバージョンアップした覚え書き 「100人展in薩摩川内」のご案内

「100人展in薩摩川内」のご案内 「2024猫展 平面と立体」開催のお知らせ

「2024猫展 平面と立体」開催のお知らせ 『Chatter(チャッター): 「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法/イーサン・クロス』

『Chatter(チャッター): 「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法/イーサン・クロス』

戦争という状況になると、男らしさ、闘争心、が正しいことになるのだな、と、今のウクライナ・ロシア状況を見て思います。戦争を仕掛けた側が悪いのは当たり前だけれど、対応する側が、より性能の良い武器提供を望み、闘いたくないという主張をする人が受け入れられないことなど、当事者ではないからうかつに判断してはいけないことながらいろいろ思う。

ジェンダーという言葉、認識が無かった40年前に生まれた女流美術展が今年で最後となりました。搬入の日が一周忌の集まりのため鹿児島を離れていたので、出品せず。

女流美術展終わるのですか?!

ジェンダー的観点から?

それも、ちょっともやもやするなあ、、、

あ、女流って死語だし、この時代そろそろ終わるだろうと前から私が言っていた、という話で(トランスジェンダーの人はどうなんだろうとかさ)コロナ禍も影響したか、出品が少なくなっていたらしい。実際、黎明館の2階だけで展示してた。

今年も宮崎空港展に通畠氏出品しているそうで、見に行きたいものです。

いずれ、女子高、男子校、女子大、女子美 も消えていくかな、、、

通畠氏観に行きたいけどなあ、、、、